動画編集をしていると、「再エンコード」という言葉をよく目にします。

また編集した動画をSNSにアップロードする際に「再エンコードされて画質が劣化した」という話もよく耳にします。

ここで使われている「再エンコード」とは一体どのような意味なのでしょうか?

本記事では、動画ファイルの仕組みについての説明を通して、「コンテナ」や「コーデック」といった重要な用語を確認しながら、「再エンコード」の意味について解説していきます。

以下の内容は、動画編集初心者が各サイト様の情報を参考にまとめたです。もし内容に誤りがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

動画の「コンテナ」とは?

動画の再エンコードについて理解する前に、まず「動画ファイルとは何か?」を確認しておきます。

動画を見るときは、映像と音声が同時に再生されます。これは、動画ファイル内に映像データと音声データが格納されており、再生時にそれらが同期して流れるからです。

つまり、「動画ファイル」とは、映像データと音声データを1つにまとめて格納したファイルのことです。

映像や音声といった複数のデータをまとめて格納できるファイル形式のことを「コンテナ」(コンテナ形式、コンテナフォーマット)と呼びます。ちなみに、コンテナは「入れ物」という意味です。

コンテナの種類には、次のようなものがあります。

- AVI(Windows標準)

- MOV(Mac標準)

- MP4(YouTubeなど)

よく動画ファイルの拡張子に「.avi」「.mov」「.mp4」とあるのを見かけると思います。

このように、映像データや音声データをコンテナ形式で1つのファイルに格納したものが「動画ファイル」です。

参考

・コンテナとコーデックの話 – 誰がためにキーを打つ

・動画形式(音声形式)とは?コーデックとの違い【コンテナ、フォーマット】 | AviUtlの易しい使い方

・【MP4・MOV等】動画のコンテナとは?コーデックとの違い(図解あり)|OFFICE DOCTOR

動画の「コーデック」とは?

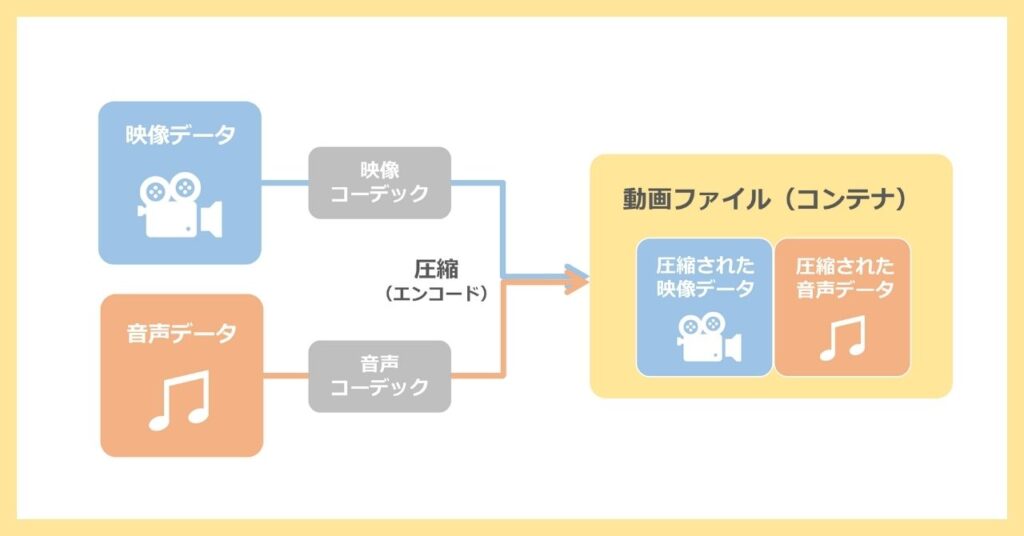

動画ファイルに含まれる映像データや音声データは、「コーデック」と呼ばれる仕組みによって圧縮されてから格納されます。

一般に、生の映像データや音声データは容量が大きいため、そのまま扱うと処理に時間がかかってしまいます(数分の映像データで数十GBなど)。

そのため、映像データや音声データをコーデックで圧縮し、サイズを小さくして格納したものが動画ファイルとなります。

コーデックの種類には、次のようなものがあります。

- 映像コーデック

- H.264(現在主流。圧縮率が高い)

- 音声コーデック

- MP3(圧縮率が高い)

- AAC(現在主流。MP3より高音質、圧縮率高い)

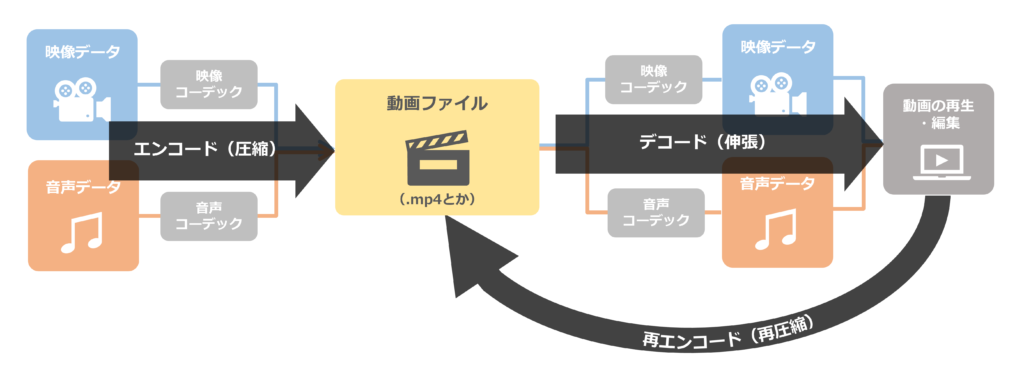

コーデックの仕組みを簡単な図で表すと、次のようになります。

コーデックの辞書的な意味は、次のようになります。

コーデック【CODEC】

コーデック(CODEC)とは – 意味をわかりやすく – IT用語辞典 e-Words

コーデックとは、信号やデータを一定の規則にしたがって符号化したり、逆に、符号化されたデータを元の状態に復号したりする装置やソフトウェアなどのこと。符号化のみを行うものは「エンコーダ」(encoder)、復号のみを行うものは「デコーダ」(decoder)という。

最もよく知られるのは、画像、音声、動画など大容量のメディアデータを圧縮したり、圧縮データを元通りに復元(伸張)する装置やソフトウェアで、単にコーデックといった場合はこれを指すことが多い。

つまり、元の情報とデジタルデータを「符号化、復号化」するための機能が「コーデック」です。

そして、符号化を行うものを「エンコーダ」、復号化を行うものを「デコーダ」と呼びます。

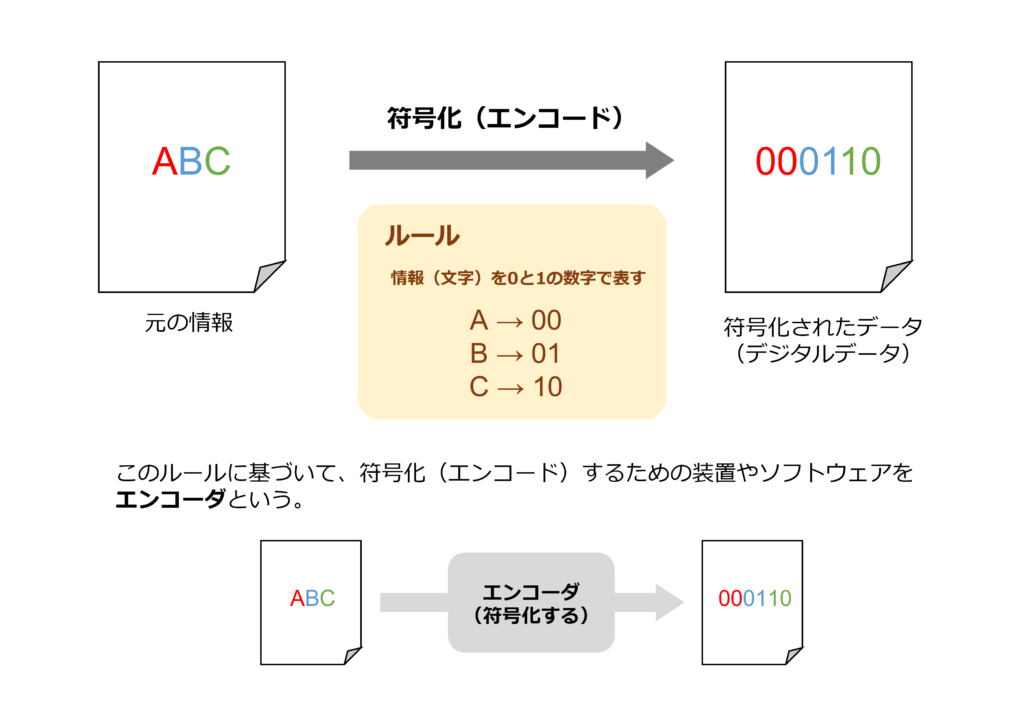

エンコーダとは

まず「エンコーダ」は、次のような感じです(※イメージをつかむために簡略化しています)。

元の情報を、あるルールに従ってデジタルデータ(0と1の数字のデータ)で表すことを符号化(エンコード)といいます。この変換を行うための装置やソフトウェアが「エンコーダ」です。

このとき、符号化は元データの容量を小さくすることが目的の場合もあるため、この符号化(エンコード)のことを「圧縮」と呼んだりもします。

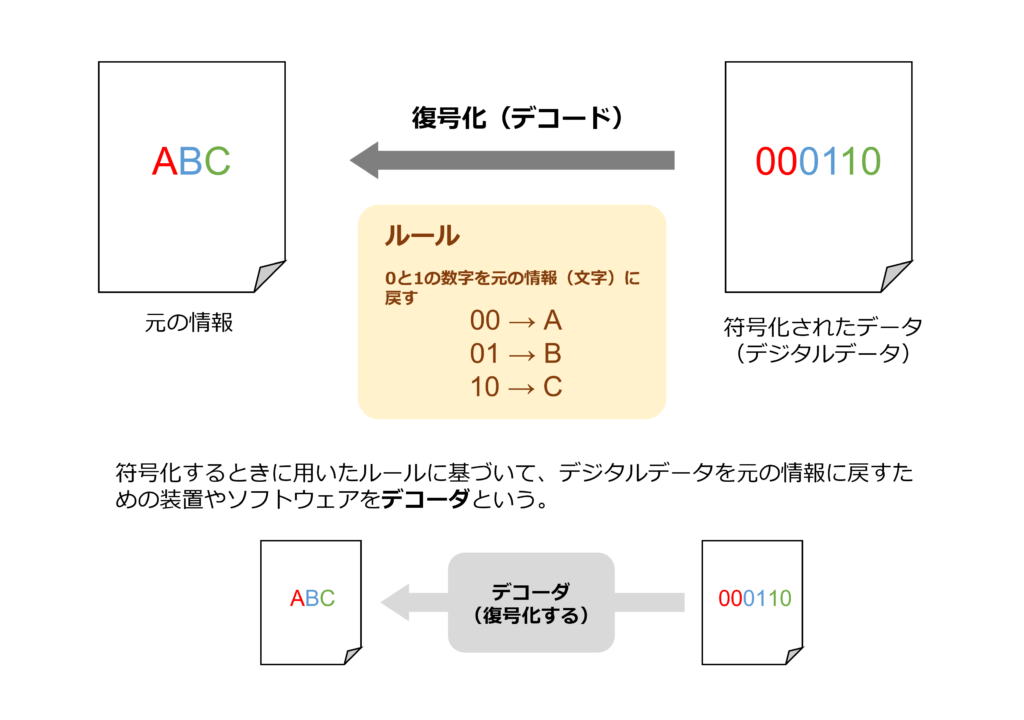

デコーダとは

一方で、「デコーダ」の説明は以下のようになります。

符号化されてデジタルデータになったものを、元の情報に戻すことを復号化(デコード)といいます。この変換を行うための装置やソフトウェアが「デコーダ」です。

このとき、復号化(デコード)の操作を、「圧縮」とも呼ばれる符号化(エンコード)に対して「伸張」と呼びます(特に動画を扱う場合)。

以上より、コーデックとは映像データや音声データを圧縮する仕組みであり、コーデックによって「符号化、復号化(圧縮、伸張)」が行われることが理解できました。

参考

・今更聞けない!?映像ファイルとエンコード | SPECIAL | VSQ

動画の「再エンコード」とは?

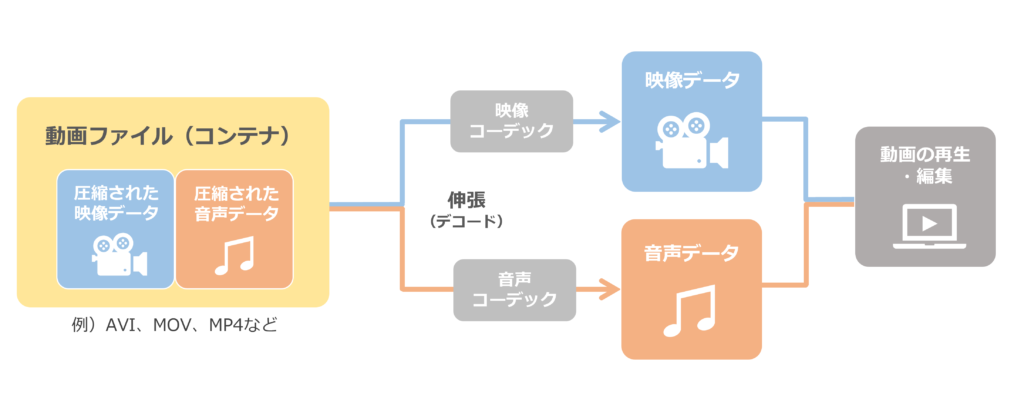

動画ファイルを再生したり編集するときは、人間が分かる形にデータを元に戻す必要があります。

そのため、圧縮された映像データ・音声データをそれぞれのコーデックを用いてデコード(復号、伸張)し、動画を再生・編集できる形式に変換します。

このとき、動画の再生や編集を行うためには、圧縮で使用したコーデックと同じもので伸張(デコード)する必要があります。

動画を再生したときに「音声は流れるのに映像は表示されない」といった場合は、圧縮で使用された映像コーデックがパソコンに入っていないことが原因かもしれません(こういうのを「コーデックエラー」といいます)。

動画ファイルのエンコードとデコード、そして「再エンコード」の関係を図に表すと、次のようになります。

まず動画ファイルとは、エンコード(圧縮)された映像データ・音声データが格納されたコンテナです。

そして、この動画ファイルを再生・編集する際は、圧縮に用いたのと同じコーデックでデコードする必要があります。

このとき、動画を編集をする場合はデコードしたものを再度動画ファイルとして保存するため、再びエンコードすることになります。この編集後のエンコード(圧縮)のことを「再エンコード(再圧縮)」と表現します。

また、「再エンコード」のことを単に「エンコード」と言ったり、動画編集ソフトによっては「書き出し」と言うこともよくあります。

参考

・なぜ動画ファイルの再生でデコードが必要になるのか

・動画編集のしくみ

動画編集の「再エンコード」による劣化

動画編集における再エンコードは、動画の品質にどう影響するのでしょうか?

一般的には、映像データは非可逆圧縮という方式で圧縮されています。 非可逆というのは、「可逆に非ず」ということで「元には戻らない」という意味です。 言い換えれば「劣化する」ということです。

再エンコードによる劣化

上で引用した記事によると、映像データは一般的に「非可逆圧縮」という方法で圧縮(エンコード)されているそうです。

コーデックの圧縮方法の違いについて簡単にまとめたのが、次の図になります。

- 非圧縮:圧縮されていない生のデータのこと

- 可逆圧縮:元データを圧縮した後に、完全に元の状態に戻せるデータのこと

- 非可逆圧縮:元データを圧縮した後に、元の状態に戻せずに劣化してしまうデータのこと

このように説明すると、非可逆圧縮はデメリットが大きいような気がしますが、非可逆圧縮は可逆圧縮よりも圧縮率が高く、データ容量を小さくできるというメリットがあります。

ちなみに、下のコーデックやコンテナは非可逆圧縮です。

- 映像コーデック:H.264

- 音声コーデック:MP3、AAC

- コンテナ:MP4

以上より、動画ファイルを編集して再エンコードするときに、非可逆圧縮のコーディックを用いることで「再エンコードによる劣化」が発生することが分かりました。

参考

・非圧縮と可逆圧縮と非可逆圧縮の違い【コーデック】 | AviUtlの易しい使い方

SNSアップロード時の「再エンコード」による劣化

動画編集を行い、完成した動画ファイルをYouTubeやX(旧Twitter)などのSNSにアップロードすると、映像が劣化してしまうことがよくあります。

これは投稿した動画の画質にかかわらず、YouTubeなどのプラットフォーム側で動画ファイルが自動的に圧縮されるのが原因です。

このときのプラットフォームによる動画ファイルの圧縮も「再エンコード」と呼ばれます。

どれだけ高画質・高音質な状態でアップロードしたとしても、プラットフォーム側で再エンコードされてしまうので、動画の劣化は避けられません。

なので、動画を投稿する際は可能な限り、動画ファイルの品質を高めてエンコード(書き出し)することが求められます。

参考

・画質が悪くならない設定方法。動画の書き出しは使い分けよう。 | fummy

・Youtubeに投稿する動画のエンコ条件とか方法【動画形式・コーデック他】 | AviUtlの易しい使い方

まとめ

今回は、動画編集初心者である筆者が、各サイト様の情報を参考に「再エンコード」の意味や劣化との関係についてご紹介しました。

本記事の内容は、もともとは以下の記事の補足として掲載していましたが、内容が膨らんでしまったため、新しい記事としてまとめることにしました。

▶【FFmpeg】動画の結合・変換・圧縮のやり方/再エンコードなし(無劣化)でコピーの意味とは

もし、本記事の内容に誤りがありましたら、ご指摘いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

最後まで読んでくださり、ありがとうございました!

(ご質問・ご感想はこちらからどうぞ)